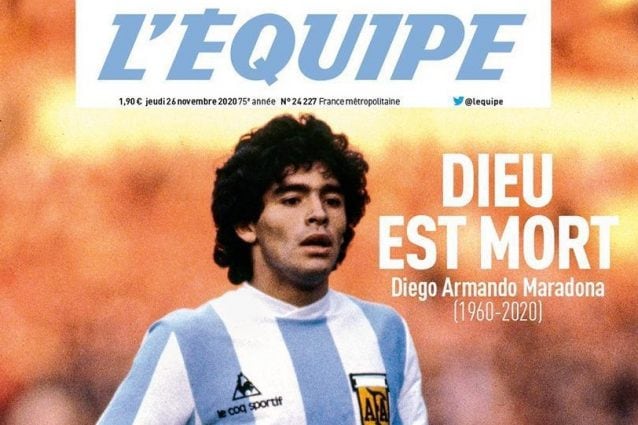

L’Equipe ha titolato oggi che “Dio è morto”, con una delle copertine più belle, eleganti e commoventi della storia del giornalismo recente.

Ma non c’è bisogno di cadere nel rischio della blasfemia per raccontare quello che è stato Diego Maradona. Un dio del calcio vicino alla gente.

Tanto che non c’è stata quasi persona – anche lontana dal mondo del pallone – che non abbia sentito subito il bisogno di fargli un saluto via social, appena saputo della sua morte. Perché Diego era una figura trasversale. Come i Beatles. Uno che, di nome, conoscono anche le nonne.

Non era un bravo ragazzo, no. Anzi, fuori dal campo è stato probabilmente un fallimento totale su tutti i fronti. Ma a uno come lui non era chiesto di essere un esempio. Non in un quel senso morale almeno.

Lui è stato inarrivabile, eppure ognuno di noi è stato Diego, in fondo. Anche se abbiamo soltanto sognato di esserlo. Di avere quella poesia nel sinistro. Di avere quella bellezza assoluta nelle movenze pur su un corpo tutt’altro che mirabile. Di averne fantasia, intuizione, decisione e velocità d’esecuzione (cos’è il Genio?).

È per quello che anche il più giocatore più scarpone della Terza Categoria è stato Diego. Perché Diego era un dio del calcio vicino agli ultimi, anche a livello sportivo. Uno ancora pronto a dribblare anche nel fango, come da bimbo a Villa Fiorito. Uno più da bar che da stanza dei bottoni. Per questo la gente gli ha voluto così bene. Come si vuol bene a un cugino scapestrato ma ricco di cuore.

Non un eroe distante e frigido come CR7 o come il suo non-erede Messi. Ma un eroe combattente in mezzo alla gente, nei Quartieri Spagnoli come a Buenos Aires (Napoli e Argentina, portati quasi da solo a vincere contro tutto e tutti. E mai più senza di lui). Uno pronto a sporcarsi per la poesia di quest’arte che chiamiamo gioco.

È per questo che da ieri, non c’è allenatore o giocatore di calcio, nel mondo dei dilettanti, che non lo ricordi con una foto, una parola o un video.

Perché Diego è stato il nome che ognuno di noi aveva in testa quando partiva in dribbling con la fantasia, perfino da solo in un campo spelacchiato sotto il sole d’agosto o nel corridoio di casa in un giorno di pioggia, fingendo un’immaginaria telecronaca mentale.

Diego è stato il simbolo – forse l’ultimo – di un calcio universale. Degli stadi pieni (anche in 60mila per un allenamento o per vederlo palleggiare. E già il suo palleggiare era più di un dizionario del calcio), del sinistro prima degli schemi, dei sorrisi dopo un gol, di un divertimento ancora genuino, da mandare a mente e non filmare con un cellulare.

È morto ieri. Ma in fondo era morto un quarto di secolo fa. Da quando lo scaricarono e incastrarono per doping a Usa 94, no, non è stato più Diego. E non è stato più lo stesso calcio.

@RIPRODUZIONE RISERVATA